Il Mesozoico

Panoramica generale

Tra la fine del Paleozoico e l’inizio del Mesozoico la Sardegna e la Corsica erano contigue al margine sudeuropeo e circa parallele all’area pirenaico-provenzale con la quale condivideranno la medesima storia geologica fino alla completa separazione, accompagnata da rotazione antioraria di circa 40/50°, che si manifestò tra la fine dell’Oligocene e l’inizio del Miocene in seguito all’apertura del Bacino Algero-Provenzale. Ancora all’inizio del Triassico l’Isola permane nella sua evoluzione fortemente continentalizzata, dove le incessanti alterazioni chimico-fisiche e l’erosione in climi per lo più aridi hanno definito via via uno stato di penepiano generalizzato (penepiano ercinico), con una produzione massiccia di sedimenti derivanti dallo smantellamento delle formazioni tardo paleozoiche intercettati e deposti in conoidi e piane alluvionali e bacini intramontani fluvio-lacustri e transizionali-marini di acque basse (lagune e forse piane tidali). Il contesto geodinamico muta decisamente nel Triassico medio a causa delle tettoniche estensionali che danno inizio alla disgregazione del super continente Pangea; questa fase tettonica è stata considerata l’avvio del più ampio ciclo tettonico alpino. Durante l’Anisico medio (inizio del Triassico medio) si manifestano le prime locali trasgressioni marine della Tetide occidentale nelle aree spianate della Nurra (Sardegna nordoccidentale) e del Sarcidano (Sardegna sudorientale); nell’Isola sono ancora presenti diversi alto-strutturali che verranno in buona parte trasgrediti dalle incursioni marine solo nel Ladinico (fine del Triassico medio) quando probabilmente rimasero emerse solo Barbagia, Baronie, Gallura e limitati lembi dell’Iglesiente e del Sarrabus. I depositi post-Triassico medio e fino al Giurassico inferiore-medio, rinvenuti in alcune località della costa occidentale fra la Nurra e il Sulcis, sono stati completamente erosi nell’area centro-orientale della Sardegna a cause delle tettoniche estensionali che hanno provocato l’innalzamento e la successiva erosione di queste successioni fino ad incidere anche parte del basamento stesso. E’ nuovamente dal Giurassico medio che cicliche e sempre più estese trasgressioni marine, legate all’apertura della Tetide Alpina, interessano l’area della Sardegna, ancora legata al margine sud europeo a paleolatitudini tropicali, perdurando per circa 100 milioni di anni fino alla fine del Cretacico. In questo lunghissimo lasso di tempo, nel basso mare epicontinentale tra la Sardegna occidentale e l’area pirenaico-provenzale così come nel margine orientale dell’Isola fronteggiante la Tetide Alpina, si ha l’impostazione delle prime, imponenti sovrastrutture geologiche post erciniche: le piattaforme carbonatiche. Con la graduale, definitiva emersione al termine del Cretacico l’erosione ha iniziato lo smantellamento di queste sovrastrutture, mentre le tettoniche trascorrenti ed estensionali cenozoiche hanno dislocato i settori rimanenti con scorrimenti, sollevamenti e basculamenti a livello locale e regionale; la combinazione di questi elementi ci permette oggi di poter ammirare ampi lembi di questa enorme struttura a svariate centinaia e fino ad oltre il migliaio di metri di altitudine, nell’entroterra come lungo la costa, rendendoli fra i luoghi paesaggistico-naturalistici più spettacolari dell’Isola.

TRIASSICO

Le successioni del Triassico medio della Sardegna consistono in limitati affioramenti deposti in discordanza direttamente sul basamento paleozoico o sui depositi vulcano-sedimentari del Permiano-Triassico inferiore; per la posizione del blocco sardo-corso in corrispondenza dell’Europa meridionale, queste successioni trovano corrispondenza nelle facies germaniche dei bacini sedimentari europei: Buntsandstein (Triassico inferiore, ambiente continentale-lagunare), Muschelkalk (Triassico medio, rampe carbonatiche in ambiente più decisamente marino) e Keuper (Triassico superiore, ambienti da litorale-lagunare ad evaporitico).

Successioni a lungo studiate per la loro rappresentatività affiorano nella Nurra, nel nordovest dell’Isola, lungo il tratto di costa algherese fra Cala Viola e Torre Porticciolo; qui sono ben esposti i depositi triassici riferibili al Buntstandstein che si impostano con una discordanza di pochi gradi al di sopra dei sedimenti alluvionali-lacustri permiani della Formazione di Cala del Vino; questa discordanza, netta e riconoscibile a livello regionale, testimonia la totale erosione di una parte rilevante di successione del Permiano superiore-Triassico inferiore. La successione inizia con il Conglomerato del Porticciolo, costituito quasi esclusivamente di quarziti pluricentimetriche ben arrotondate provenienti dallo smantellamento del basamento e la cui facies sedimentaria corrisponderebbe ad un sistema fluviale a canali intrecciati; al di sopra, in modo abbastanza netto, si sviluppa la successione delle Arenarie di Cala Viola, formata da arenarie rossastre da grossolane a fini, alternate a peliti di ambiente fluviale che passano superiormente ad arenarie siltose con abbondanti intraclasti piatti che suggerirebbero il passaggio ad una piana di marea intersecata da canali di estuario; il tetto di questa successione non affiora a causa di una faglia che ha cancellato tutto il Muschelkalk e che mette a contatto le Arenarie di Cala Viola direttamente con il Keuper (Membro di Ghiscera Mala, dal nome della località poco a sud di Cala Viola); nella Nurra le successioni calcareo-dolomitiche del Muschelkalk sono ben esposte a Monte Santa Giusta e a Punta del Lavatoio e Lu Cantaru (sud di Alghero).

Limitate ma rappresentative successioni del Triassico medio (Anisico superiore-Ladinico superiore) affiorano, in discordanza sul basamento metamorfico o sui residuali bacini molassici carbonifero-permiani, anche nella Sardegna centro-sudorientale in una fascia di territorio compresa fra Nureci, Laconi, Orroli, Escalaplano e Perdasdefogu. In quei tempi la paleogeografia della Sardegna centro-orientale era caratterizzata dalla presenza di alcuni paleo-rilievi, il principale dei quali era probabilmente l’Alto Strutturale Tettonico della Barbagia; con il progredire della trasgressione marina, causata dalla concomitanza fra la subsidenza dell’area posta in estensione e l’aumento del livello eustatico, questi alto-strutturali diventarono un arcipelago di grandi isole la cui graduale sommersione corrisponde alle lithofacies che vanno a deporsi e a succedersi prima lungo i pendii e infine direttamente sui terreni più alti dell’arcipelago in via di annegamento; a causa della articolata paleogeografia dell’area alcune di queste litofacies sono parzialmente eteropiche e possono o meno manifestarsi. La Formazione di Escalaplano (Anisico superiore-Ladinico inferiore) è la prima a deporsi in un ambiente in evoluzione da continentale a transizionale, con ridotte e sottili conoidi alluvionali che degradano in zone intertidali con sparsi laghetti effimeri, stagni salmastri e probabili trasgressioni marine di lieve entità; all’aumento del livello relativo del mare e al procedere della subsidenza segue la deposizione della Formazione di Monte Maiore, corrispondente ad un’ambiente supratidale tipo sabkha e di laguna poco profonda, fino a condizioni più decisamente marine. Affioramenti più limitati si rinvengono anche lungo la costa sudoccidentale dell’Isola nell’Arburese (fra Piscinas, Scivu e il loro entroterra), nell’Iglesiente (Funtanamare, Bacu Abis) e nel Sulcis (area di Porto Pino).

GIURASSICO MEDIO – CRETACICO

L’enorme e variegata piattaforma carbonatica sarda, formatasi a partire dal Giurassico medio in concomitanza con l’apertura della Tetide Alpina, mostra peculiari differenze fra gli attuali settori occidentale ed orientale dell’Isola (all’epoca rispettivamente a nordovest e sudest del blocco sardo); questo da un lato perchè la deposizione carbonatica si è impostata sull’articolata morfologia del paesaggio post-ercinico, che ha suggerito la presenza di alto-strutturali interposti fra i due settori (per es. l’Alto Strutturale Tettonico della Barbagia) nonostante non si possano escludere bracci di mare che ne permettessero la connessione, e dall’altro per il fatto che l’attuale Sardegna orientale era prospiciente la Tetide Alpina, manifestando quindi una sedimentazione corrispondente ad un ambiente più aperto, mentre la successione occidentale, affacciata sull’area catalano-provenzale, si è deposta in un contesto di mare più protetto. E’ rilevante osservare che lungo questa potente successione calcareo-dolomitica, sia a est che a ovest, si identificano vari livelli con sedimentazione di ambiente lagunare, fluvio-lacustre, evaporitico, fino a meramente continentale corrispondenti ad episodi regressivi di importanza regionale.

SARDEGNA OCCIDENTALE

La piattaforma carbonatica della Sardegna occidentale si estendeva parallelamente all’attuale costa dalla Nurra, a nord, fino al Sulcis, a sud, collegandosi alle piattaforme provenzale e catalana con le quali mostra numerose similitudini sedimentologiche, stratigrafiche e paleontologiche.

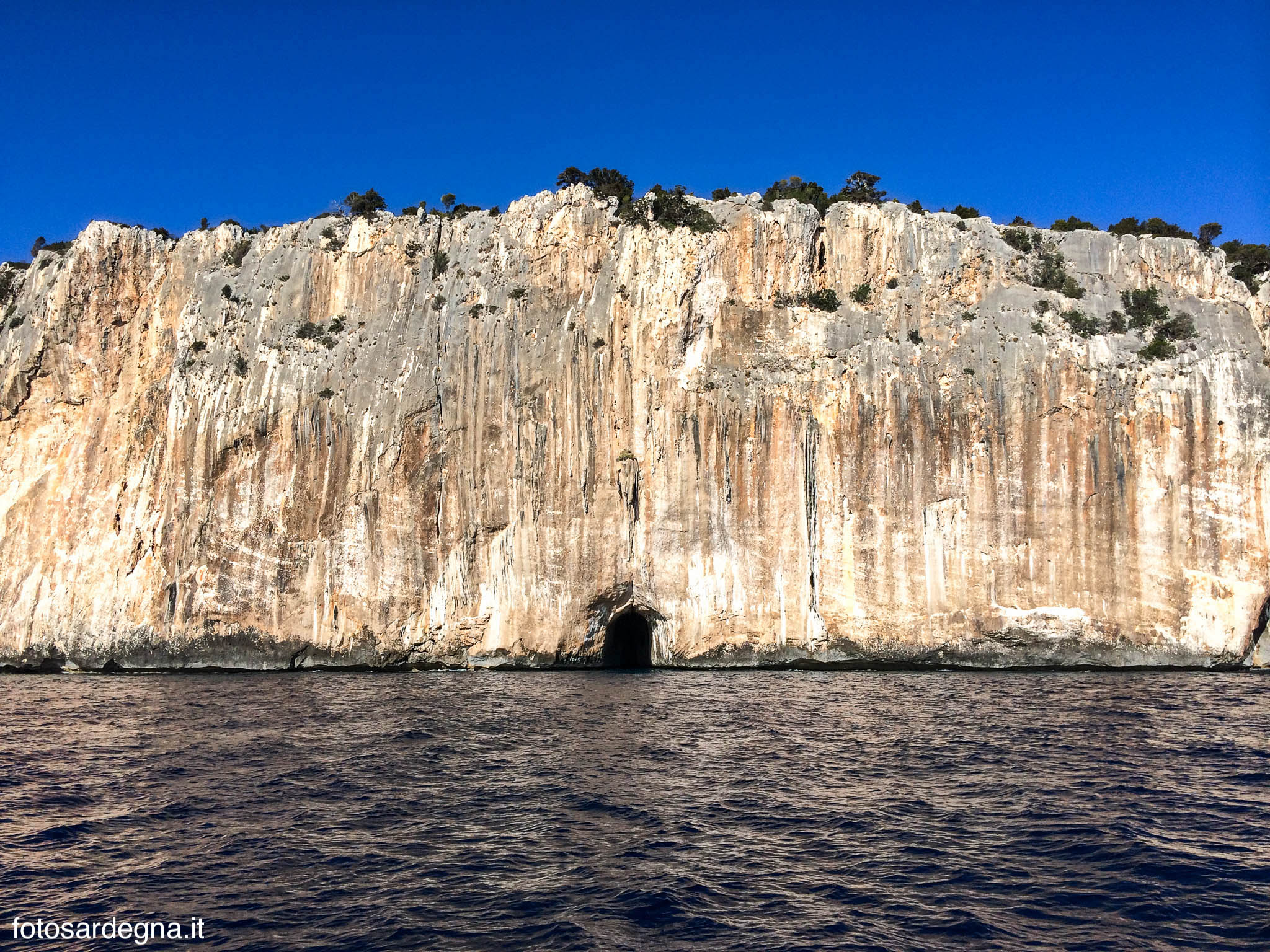

La Nurra è l’area che presenta, in continuità stratigrafica sui sedimenti permo-triassici, la successione più completa e potente (nell’ordine di centinaia di metri) del periodo; nell’algherese sono condensate le formazioni più significative, come lo spettacolare promontorio calcareo-dolomitico di Capo Caccia, uno dei simboli più noti dell’Isola per l’altissimo valore paesaggistico-naturalistico tanto da essere incluso nelle aree protette del Parco Regionale di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta di Capo Caccia e Isola Piana. Lungo le possenti falesie del promontorio sono esposte le migliori successioni deposizionali giurassico-cretaciche ,con sezioni relativamente continue anche se sovente interrotte da faglie imputabili per lo più alla tettonica oligo-miocenica; questi movimenti tettonici sono responsabili della sua caratteristica conformazione a rampe che immergono verso est sviluppando per contro sul lato occidentale una serie di falesie alte centinaia di metri (culminanti con Punta Cristallo, 326 m). Questo eccezionale lembo di territorio carsico custodisce opere naturali di eccezionale bellezza e valore, come la Grotta di Nettuno (visitabile giungendovi via mare oppure a piedi tramite la spettacolare Escala del Cabirol) e la Grotta Verde (dove sono stati ritrovati reperti, tra i quali graffiti, risalenti alle popolazioni nomadi del Neolitico antico sardo).

La successione del Giurassico medio della Nurra corrisponde inizialmente ad ambienti lagunari protetti a bassa energia e salinità variabile fino ad ambienti a più alta energia, ed è principalmente composta da calcari oolitici, bioclastici, a oncoidi, micritici, con livelli marnosi e marnoso calcarei lungo la successione che spesso è abbondamente fossilifera (echinodermi, bivalvi, gasteropodi, brachiopodi, coralli, foraminiferi, ammoniti). Del Bathoniano si instaurano condizioni nettamente più marine alle quali corrisponde una successione molto potente di calcari micritici (fossiliferi) e dolomie (sterili); a cavallo fra Giurassico e Cretacico è evidente una successione regressiva calcareo-marnosa di ambente lagunare-lacustre con carofite e ostracodi nota come Facies Purbeckiana. Nel Cretacico inferiore si torna nuovamente ad un ambiente di mare aperto e poco profondo con scogliere (Facies Urgoniana) testimoniato da una successione spessa fino a 350 metri, monotona e molto omogenea, di calcari oolitici e bioclastici e da calcari dolomitici e marnosi con vari ed abbondanti fossili lungo tutta la sezione. Un altro evento regressivo intra-cretacico (Fase Austriaca) si manifesta a livello regionale con l’erosione di cospicue porzioni delle precedenti serie mesozoiche, determinando una superficie alquanto articolata dove si accumulano depositi bauxitici (sfruttati anche industrialmente come nei depositi nei dintorni di Olmedo) che rispecchiano condizioni climatiche caldo-umide in clima tropicale e sub-tropicale. All’inizio del Cretacico superiore corrisponde il ritorno a condizioni significativamente trasgressive che vanno da mare protetto, con deposizione di calcari micritici, a mare più aperto e ad alta energia, con deposizione di calcari bioclastici, fino ad ambienti che localmente corrispondono al margine della scarpata.

Il Cretacico finale segna quindi il ritorno a una condizione di generale emersione che perdurerà fino all’Eocene inferiore (Fase Laramica).

SARDEGNA ORIENTALE

Nella parte centro-orientale dell’Isola affiora il più vasto lembo residuo della piattaforma carbonatica giurassica sarda: i Supramontes marini (Baunei, Dorgali) e montani (Urzulei, Orgosolo, Oliena, Dorgali), i primi bordati ad est dalle suggestive falesie alte centinaia di metri, i secondi ad ovest dalle bellissime creste taglienti che molto spesso raggiungono altezze ben superiori ai 1.000 mt (fino ai 1.463 mt del massiccio del Corrasi).

Le potenti successioni sedimentarie si sono deposte sulla variegata morfologia del substrato paleozoico, sono parzialmente eteropiche (transizione laterale fra sedimenti diversi deposti nello stesso tempo geologico) e mostrano estensione, potenza, composizione e carattere deposizionale molto vari.

Questi vasti territori calcareo-dolomitici sono intensamente carsicizzati tanto che non si contano grotte (a sinistra quella del Bue Marino lungo la costa di Dorgali), polje, terrazzamenti, doline e inghiottitoi; inoltre, lunghi e profondi canyon frammentano la piattaforma o si instaurano ai confini fra la stessa ed il substrato paleozoico, come le famose “codule” o gole che corrono parallelamente alla costa di Baunei e Dorgali raggiungendo il mare interrompendo le falesie e formando lagune e spiagge come Cala Luna e Cala Sisine; oppure il Riu Flumineddu che dalle pendici orientali del Gennargentu ha scavato il suo solco prima negli scisti e nelle filladi del Basamento ercinico e quindi nel possente bastione calcareo del Supramonte fino alla spettacolare Gola di Gorropu, la più profonda d’Europa.

Si tratta quindi di un contesto paesaggistico e naturalistico unico, selvaggio e spettacolare, divenuto velocemente una grande attrazione turistica internazionale e un patrimonio di inestimabile valore per l’Isola.

Con caratteristiche diverse ma sempre spettacolari troviamo più a sud un’altra tipica formazione geologica del Giurassico medio-superiore, altamente caratterizzante il paesaggio questa volta solo dell’entroterra: i Tacchi dell’Ogliastra, della Barbagia e del Sarcidano. I Tacchi sono tipici altopiani calcareo-dolomitici bordati da pareti verticali, di estensione a volte limitata ma talvolta notevole, residui della piattaforma carbonatica che l’erosione differenziata e la tettonica cenozoica e quaternaria hanno frammentato con valli e profonde gole isolando di fatto queste bellissime formazioni rocciose l’una dall’altra; in altre aree l’erosione ha cancellato integralmente i depositi di piattaforma risparmiandone, per il momento, ristrettissimi lembi che oggi si ergono come torri solitarie completamente, o quasi, decontestualizzate geologicamente (Perda Liana, Su Texile, Su Toni ‘e Girgini..).

Tenendo conto del significato geodinamico, paleo-ambientale e paleo-geografico delle litofacies che costituiscono la successione del Giurassico medio-superiore, è stato costituito il Gruppo di Baunei che include le precedentemente istituite Formazioni di Genna Selole, Dorgali e Genna Silana come riferibili ad un unico ciclo deposizionale del Bajociano-Kimmeridgiano, limitato superiormente dalla discordanza titoniano-berriasiana (confine fra Giurassico e Cretacico) relativa ad una brusca caduta del livello relativo del mare con regressione delle facies marine; geodinamicamente il Gruppo di Baunei è la risposta deposizionale all’evoluzione, estensionale e subsidente, del settore sardo del margine settentrionale della Tetide alpina.

I termini più antichi della successione giurassica della Sardegna orientale sono riferibili alla Formazione di Genna Selole (Bajociano-Bathoniano) e poggiano in discordanza sul basamento paleozoico e localmente sui depositi molassici permiani o continentali-transizionali-marini del Triassico medio e talvolta, nell’area dei Tacchi, ricopre paleo-suoli ossidati e rubefatti (Ferro dei Tacchi) determinatisi nella precedente lunga fase di continentalità in clima caldo-umido. Questa prima parte di successione corrisponde ad un sistema continentale-transizionale, da conoidi alluvionali e canali intrecciati ad ambienti palustri e peri-litorali, che si sviluppò limitatamente nella fascia dei versanti e pendii dell’Alto Strutturale della Barbagia man mano che questi venivano raggiunti e sommersi dal mare; la Formazione di Genna Selole appare quindi discontinuamente in alcune aree e con spessori molto variabili (al massimo poche decine di metri) a seconda della paleo-geografia locale che influisce anche nel determinare le litofacies che caratterizzano la formazione. E’ costituita prevalentemente da conglomerati con intercalazioni arenacee ed argillose con, all’interno di queste ultime, resti di piante e materiale organico di ambiente lacustre, che evolvono verso l’alto a depositi transizionali-litoranei.

Superiormente si passa alla sedimentazione marina di piattaforma poco profonda della Formazione di Dorgali che, sebbene con spessori variabili, affiora estesamente nell’area dei Tacchi (Sarcidano, Salto di Quirra, Ogliastra), nel Montalbo, nel Monte Tuttavista e nei bordi occidentali dei Supramonte interno e marino; questa formazione, nella quale sono segnalate varie presenze fossili (brachiopodi, foraminiferi, ammoniti..), è composta alla base da arenarie dolomitiche che evolvono alla sommità in dolomie brune, compatte, e corrisponde ad un ambiente di scogliera; la regressione alla fine del primo ciclo è testimoniata dalla discontinuità al tetto della Formazione di Dorgali, localmente con Fe-hard grounds.

In un secondo ciclo deposizionale dell’Oxfordiano-Titoniano inferiore(Giurassico superiore) si instaura una marcata differenziazione degli ambienti deposizionali di piattaforma, la cui produttività va da prevalentemente oolitica a oolitico-bioclastica con ampio sviluppo di margini biocostruiti; l’interpretazione di queste facies ha evidenziato la presenza di un alto relativo situato al centro del Golfo di Orosei (fra Cala Luna e Genna Ramene) bordato da due aree depresse, relativamente poco profonde, poste rispettivamente a Nord (Bacino di Dorgali-Tuttavista) e a Sud (Bacino di Baunei) con piccoli bacini con facies fini stratificate (calcilutiti) di rampa medio-distale sia verso Nord (Calcari di S’Adde; p. es. Monte Tuttavista) che verso Sud (Formazione di Baunei).

Il passaggio ai soprastanti massivi depositi di reef della Formazione di Monte Tului è abbastanza netto e caratterizzato dalla comparsa di facies calcarenitiche, risedimentate, ad ooidi e crinoidi; nella porzione settentrionale del Golfo di Orosei, da Codula di Luna fino a M.te Tuttavista, questa formazione poggia direttamente sulla Formazione di Dorgali.

Il secondo ciclo termina con una regressione a scala regionale testimoniata da conglomerati a supporto clastico costituiti da clasti sino a decimetrici di carbonatici poligenici alternati ciclicamente a facies carbonatiche fini e peritidali con fenestrae, mud-cracks e livelli stromatolitici rinvenuti al tetto della Fm. di Tului. In associazione alle facies d’emersione si rinvengono depositi di laguna protetta con influenza di acque dolci, come testimoniato dal ritrovamento di oogoni ed internodia di alghe caracee unitamente ad associazioni oligotipiche a gasteropodi ed ostracodi (Formazione di Urzulei) mentre nell’area depocentrale dei bacini persiste la sedimentazione di prevalenti fanghi carbonatici.

Con il terzo ciclo (a cavallo fra Giurassico e Cretacico) ha inizio la deposizione della terza piattaforma carbonatica, evento regionalmente diacrono dal Titoniano Superiore al Berriasiano basale; vi corrisponde principalmente la Formazionde di Monte Bardia, tipica formazione di scogliera ricca di fossili, la cui evoluzione va da ambiente sub-tidale poco profondo, con deposizione di calcari a componente bioclastica, ad ambienti a grande energia con deposizione di calcareniti ben elaborate e ooliti, fino a inter-supratidale, con calcari e calcari marnosi finemente stratificati e con strutture di essiccamento; la formazione termina con una superficie di discontinuità corrispondente ad una lacuna stratigrafica che fa da transizione agli ambienti paralici e salmastri della Facies purbeckiana, nota localmente come Orizzonte di Orudè e datata al Barriasiano, la cui successione consiste in marne e calcareniti marnose.

Al di sopra dell’orizzonte purbeckiano la successione del Cretacico inferiore evolve nella Facies urgoniana, rispecchiante dapprima ambienti transizionali e di piattaforma esterna poco profonda e ad alta energia, con deposizione di calcari argillosi (tra i quali si identificano hard ground) e bioclastici grossolani e quindi biocalcareniti più fini, non stratificate, fino a calcareniti bioclastiche di ambiente di scogliera coralligena; nel periodo meso-cretacico la Sardegna orientale, più prossima al margine passivo dell’Oceano ligure-piemontese rispetto al settore occidentale, risente prima ed in misura minore della regressione legata alla Fase austriaca (che trova equivalenza anche in Provenza) che è più tardiva ed evidente a ovest. Il Cretacico superiore affiora solo in alcune località (per esempio al Monte Tuttavista, al Monte Uddè nel Supramonte di Oliena, nella Gola Gorropu) ed è riferibile ad un ambiente di piattaforma esterna prossima alla scarpata (ambiente pelagico).

Con la fine del Cretacico si manifesta una generale regressione ed un periodo di continentalità che durerà fino all’Eocene inferiore (Fase laramica).